«Команда-280». Волоконовец Александр Ухватов - о службе в Афганистане

36 лет назад были выведены последние колонны советских войск.

36 лет назад Александр Ухватов, как и все граждане Советского Союза, наблюдал по телевидению исторические кадры вывода последней колонны советских войск из Афганистана. Территорию соседнего государства наши военные пересекли 25 декабря 1979 года, и вот, спустя 10 лет, по мосту через бурную реку Амударья возвращались домой. Александр Григорьевич почувствовал на душе радость и облегчение. Наконец- то всё закончилось, ребята вернутся домой живыми.

Сам он демобилизовался из горячей точки 27 апреля 1986 года. За три года на гражданке успел отучиться на шофёра в Ютановском профессиональном училище, жениться. Уже полгода исполнилось сыну Саше, а в 1992 году у них с супругой Ольгой Васильевной родилась дочь Алёна. Детство Александра прошло в селе Малиново. Здесь окончил 10 классов Волчье-Александровской средней школы. С юных лет увлекался фотографией и до армии полтора года осваивал это мастерство в учебно-производственном комбинате в Белгороде.

Служить тогда хотели все ребята. Моих одноклассников призвали в 83-м, а меня – в 84-м, уже после окончания учёбы на комбинате. Помню, выйду на улицу, никого из друзей нет, все на службе. Я даже как-то чувствовал себя из-за этого не в своей тарелке. Поэтому, когда 14 апреля мне пришла повестка, воспринял это с энтузиазмом.

В повестке, помимо требования явиться в военкомат с вещами, была пометка «Команда-280». В военкомате призывникам пояснили, что они попадут на службу за границу, но никто тогда не думал, что это будет Афганистан. Думали, может, отправят на службу в Германию. А когда на пересыльном пункте в Калинине (ныне Тверь) за ними приехали офицеры «покупатели», смотрят, а они в панамах. Тогда-то и стало всё понятно.

В Калинине новобранцев посадили на поезд и сначала отправили в Москву. По дороге сопровождавший их командир говорил: «Смотрите, ребята, вон берёзки, поля и лесополосы. Этого пейзажа вы ещё долго не увидите, ещё будете скучать».

В Москве прибыли в Домодедово, и уже через несколько часов перелёта были в Ашхабаде, в Туркмении. Затем ещё 12 часов на поезде до части, расположенной в Байрамалинском районе Марыйской области. Как-то запомнилось мне, что это было 21 апреля, потому что в преддверии дня рождения Ленина. На следующий день был объявлен субботник. В части мы три месяца провели на карантине. Проходили курс молодого бойца – физическая, строевая и боевая подготовка. Учились стрелять, маршировать, приучались к порядку. Бок о бок со мной не несли службу земляки-волоконовцы Олег Волокитин и Андрей Уханёв. Старались держаться вместе, поддерживать друг друга. Жара в тех местах была невыносимой. Когда нас только привезли, мы были в пилотках и шинелях. Сразу же пообгорели носы и уши, так солнце пекло. Позже нам выдали другую форму и панамы. Всё время мечтали напиться холодной воды, но она была только в резервуарах, тёплая. А ещё заставляли обязательно пить чай из верблюжьей колючки, полезно для желудка, чтобы не подхватить дизентерию. Многие ею переболели, а кто пил чай – ничего.

Условия в казарме были не очень, но, как оказалось, в сравнении с Афганистаном это была сказка. Здесь, в карантине, Александр 15 мая встретил своё 19-летие.Несмотря на столь дальнее расстояние, на присягу к нему приезжали мама и сестра.

Спустя три месяца выдвинулись в Афганистан. Почти сутки ехали на поезде до Термеза (самого южного города Узбекистана, граничащего с Афганистаном). На сборном пункте всю одежду обработали паром, выдали сухпайки, посадили на «КАМАЗы» и через мост на реке Амударья переправили в Афганистан. Несмотря на схожесть климата и ландшафта с Туркменской ССР, ощущение, что оказались на чужбине, настигло сразу. Разницу в уровне жизни было видно невооруженным глазом. Афганистан как будто застрял в средневековье: убогие и нищие кишлаки с глиняными домами, вокруг всё какое-то серое, пыль. Стоило ступить ногой, и от солдатского сапога сразу вздымались клубы лёгкой сухой песчаной пыли.

До бригады добирались двое суток, по пути останавливались на ночлег. Спали, расстелив шинели прямо на земле. От жары она была прогретой, и на ней было тепло. В бригаде прошло распределение, и на- ши пути с земляками разошлись. Я попал в первый батальон в городе Айбак, в трубопроводную бригаду, а Олег и Андрей – во второй.

В обязанности «трубачей» входила бесперебойная подача горючего для вертолётов, самолётов и наземного транспорта. Трубы с дизельным топливом, бензином и керосином пролегали по суровому рельефу Афганистана от самой границы и вглубь до города Баграм. Жили сначала в палатках, затем в землянках. В землянках было получше, там прохладнее и меньше пыли. Если поднимался ветер «афганец», это было подобно русской метели, только не снег, а песок. Задувает в каждую щель и на зубах скрипит.

Кормили неплохо. В батальоне была своя пекарня, работала столовая. Тушёнка и другие консервы поставлялись. А главное – родная волоконовская сгущёнка. Там Александр наелся её на всю жизнь. Денежное довольствие рядового составляло 11 рублей, а у него, как у сержанта, – 13 рублей 80 копеек. Их выдавали чеками «Внешпосылторга», за которые солдаты приобретали в магазине всё, что хотелось из еды, и даже одежду.

До сих пор помню, как попал первый раз под обстрел. Мы выехали на устранение аварии. Моджахеды постоянно простреливали трубы, поджигали, минировали. Приехали, а горючее полыхает. Начальник штаба стал стрелять по этим трубам, чтобы быстрее стравить давление. За звуком автоматной очереди я не сразу расслышал, что стреляют и по нам. Обернулся, а все мои ребята лежат за насыпью, один я стою в полный рост. В ту же секунду командир заорал на меня не своим голосом: «Ложись!». Я упал, и только потом до меня дошло, что по нам открыли огонь из ближнего кишлака. Мы начали отстреливаться в ответ. Я три магазина выпустил, а потом думаю: куда стреляю, даже непонятно. Подъехало наше подкрепление. Два БТРа ударили по кишлаку и всё стихло. Трубы починили. Работа не из лёгких. Бывало, начнёшь их расстыковывать, чтобы заменить повреждённую часть, а тебя так обольёт керосином, и купаться, что называется, не надо.

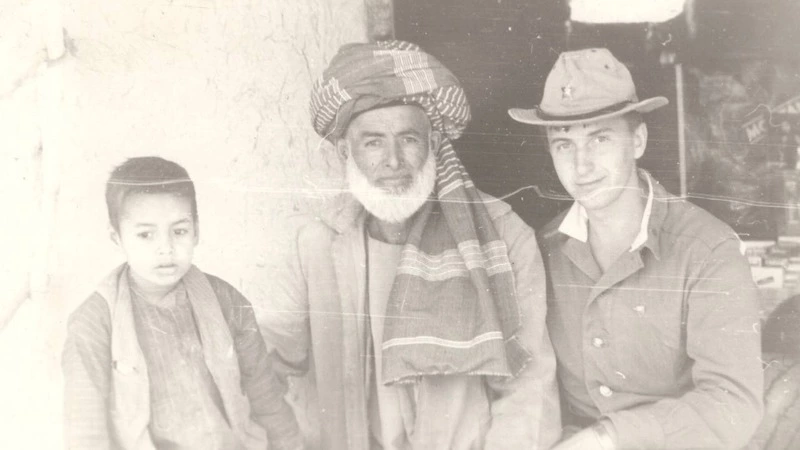

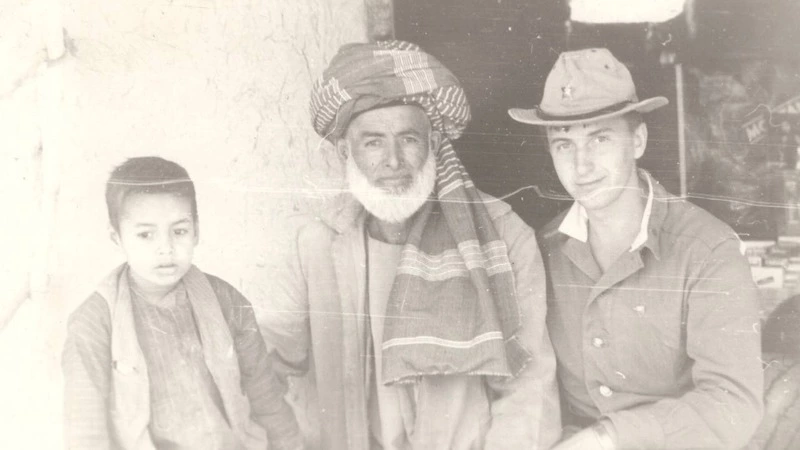

Местное население жило очень бедно. Часто приходили с баночками или канистрами на место очередной аварии, набирали растекающееся топливо для бытовых нужд. Просили еду у военных. Солдаты, несмотря на запрет командования, делились с ними консервами, старались сохранять с местными нейтральные отношения, не ссориться.

Тревожно было, когда несли дежурство на гарнизоне, по четыре человека всего. Сидишь в горах и никого вокруг. Тут нас могли перерезать, как котят. В одном гарнизоне так однажды и произошло.

Высок был риск пострадать не только от вражеской пули, но и от местных инфекций: малярии, тифа, желтухи. Александр и сам пролежал в госпитале с малярией примерно месяц. А когда из армии вернулся, ещё дома проходил профилактику – две недели противомалярийных уколов.

Воду пили только привозную, в бочках. Как только свежая поставка, уже бежит наш медик с пакетом хлорки. Высыпал, перемешал – дезинфекция. Аромат соответствующий, но ко всему привыкаешь. Долгое время после службы я, да и многие мои сослуживцы, мучались головными болями. Не знаю, с чем это было связано, может, со сменой климата.

Воспоминания об армейских товарищах и буднях воинской службы до сих пор хранит дембельский альбом, многочисленные чёрно-белые снимки которого сделаны самим Александром Ухватовым на советский фотоаппарат ФЭД. Когда командование узнало, что в рядах срочников есть профессиональный фотограф, миссию запечатлевать всё происходящее сразу возложили на него.

За отличную службу сержант Ухватов был представлен к медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги», но чтобы их получить, должно было пройти несколько месяцев, а он к тому времени уже демобилизовался.

Может, медали и приходили потом на батальон, но меня там уже не было. Так я и не увидел своих наград. Но, думаю, что всё- таки главная награда для меня, что вернулся домой целым и невредимым. Не всем, кто нёс службу в Афганистане, так посчастливилось. Случалось и мне терять сослуживцев. Я уволился 27 апреля, а спустя почти две недели, на 9 мая, наш гарнизон обстреляли, и несколько человек погибло.

В разные годы Александр Григорьевич трудился механизатором в совхозе «Волоконовский», вахтовым методом ездил на заработки в Москву, а сейчас работает в составе группы быстрого реагирования частного охранного предприятия «Витязь».

Спустя годы, благодаря современным соцсетям, со многими бывшими сослуживцами мы нашли друг друга общаемся, встречаемся. Недавно даже наш комбат вышел на связь. Ему сейчас, наверное, уже больше 70 лет, живёт в Питере, приглашал нас приехать в гости. Вообще, афганцы не особо любят вспоминать и рассказывать о своей службе, но когда встречаемся своим кругом, только об этом и говорим. А сегодня вот поделился с вами своими воспоминаниями.